熱量不等於營養

從甲狀腺說營養

而當減重過程,大部份人把重點放在“熱量”的時候,卻忽視了“營養”,人體熱量不足的時候,會分解脂肪來補足熱量,但營養卻要靠進食、曬太陽、充足的睡眠等等來補足,不能無中生有,許多人減重失敗的原因,就是熱量攝取雖然低,但營養不足以讓身體正常運作,反而落下了病根。

其中維生素、微量元素是很容易被忽略的。

為什麼現在市售最便宜的鹽有含碘,反而看似高級的玫瑰鹽是不含碘的?

這個故事要從1940年代的台灣說起,台灣早期的生活品質比較低落,吃不到什麼含碘的食物,缺乏碘造成的臨床症狀,比較常見的就是“甲狀腺腫大”( iodine deficiency disorders , IDD ),這問題在1940年被提出來,由台北帝國大學教授河石九㆓夫用日文所做的研究,含蓋了甲狀腺腫的地理分佈與地質、水質,當時台灣還是日本的殖民地,日本千葉縣最低,只有0.17%,台灣台北高達6.68%。

在1944年,河石九㆓夫教授與橋本義先生發佈了兩篇重要的文章,根據這份文章,甲狀腺腫居然在台灣是最常見疾病的前五名。

一直到1985年,新竹在台大公共衛生研究所及農復會的支持下,展開了加碘鹽預防甲狀腺腫的實驗,在三年的時間,學童的甲狀腺腫從男學童的44.9%下降到2.8%;女學童從58.6%降低到21.2%,這份報告最後被發佈在1964年的『台大醫學院研究報告』當中。

全國實施加碘鹽政策

因為這些研究報告,1967 年政府開始實施食鹽加碘,才緩解這個狀況,掉到4.3%,算是脫離了甲狀腺腫的危險。

這也是為什麼市售大部份的鹽都會含碘,其實碘都是鹽生產完之後加進去的,這是會增加成本的,加碘的真正原因就是因為“公共政策”!

而現代人的飲食愈來愈好,也愈來愈注重養生、健康,也就有人混水摸魚的說“加碘鹽是不好的”,這句話讓公共衛生的政策倍受壓力,甚至有人說這句話害台灣公共衛生倒退一世紀。

引用資料:

台大醫學 內科 張天均 台灣㆞方性㆙狀腺腫的回顧與前膽

陳拱北教授 1917-1978 烏腳病防治與食鹽加碘

營養有多重要?

從鉀的小故事,我們就可以了解,熱量歸熱量,營養歸營養,熱量支持了我們的動力,但是熱量不足身體有脂肪可以做後備軍,這也是脂肪最重要的用途,但營養不足,身體各種機能的原料不足,會有更多的不適症發生,以同樣甲狀腺來舉例的話,甲狀腺就像新陳代謝的油門,如果連甲狀腺都沒原料了,你油門踩的下去嗎?

不要只看熱量了,營養!才是你真正的根本!

原型食材比加工品來的好

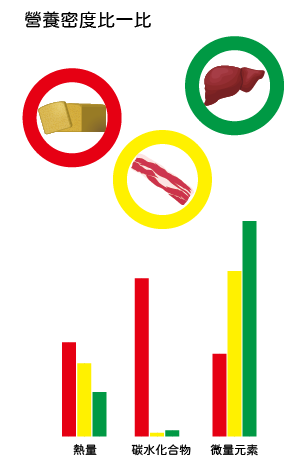

所有的健康飲食,都會提到原型食材,秘密在於營養密度!

加工食品與原型食材最大的差異在濃縮,碳水化合物與蛋白質的熱量都是4大卡,但是100克的土司與牛肋條,土司的熱量不但比牛肋條更高,所含的微量元素幾乎只有肉的一半。

土司是精緻加工的典型案例,將我們認為最好吃的部份提取出來,但是最好吃的,不代表最有營養的,我們可以發現,高碳水化合物會嚴重影響我們的血糖,它的微量元素卻只有牛肋條的一半,更不用跟豬肝比了。

而如果我們從熱量與營養之間的比例去看,那差異就更大了。

而且精緻加工,以土司為例的話,就是把小麥外表先全部磨掉,此時大部份的營養已經被排除在外了,接著再磨成粉,經過各種加工,成為我們吃的土司,為什麼土司好吸收?因為我們的消化器官幾乎不需要去處理它就可以吸收掉了,而原型食材卻需要經過口腔、胃磨碎等一系列的動作才可以消化掉。

消化本身也是需要熱量的!

所以除了我們直接用科學方式計算出食物的熱量外,其實當我們吃下肚的時候,身體還需要額外消耗熱量去吸收它,所以蛋白質類吃下肚後,真正被身體吸收的熱量只會更少,而對我們來講,更可怕的是,當你吃著土司,你可能甚至會覺得肚子好像永遠不會飽,胃口大開,這就是我們所提到的醣癮以及大腦想要,而不是你真的需要。

而當吃肉或一些比較油膩的食物時,身體會自然的告訴你,差不多了喔,可以停下來了,你會自然而然的停止用餐。

在碳水化合物、蛋白質、油脂三種巨量營養中,碳水化合物直接加速了腸胃的蠕動,所以你很快就會餓了,但蛋白質與油脂卻會減緩腸胃蠕動,身體需要消化的時間更久,所以你會更容易有飽腹感。

所以大魚大肉會不會胖?其實不會!讓你胖的是過量的碳水化合物,比如米、麵、糖、蛋糕等等。

大魚大肉加上大量的碳水化合物會發生什麼事呢?既然我們已經知道胰島素是使用脂肪的開關

- 血糖上升,胰島素分泌。

- 身體停止使用油脂,以血糖為主要燃料。

- 多餘的熱量儲存成脂肪。

所以大量的碳水化合物,不管跟油或蛋白質組合,都等於“胖”。

但很不巧的是,幾乎所有的精緻加工食品,幾乎都會與碳水化合物有關,這是為什麼呢?

原因只有一個,碳水化合物便宜啊!!!